(部門紹介) 画像検査/放射線

画像検査フロアでは診療放射線技師が検査を担当いたします。

皆様に安心して検査を受けていただけるように、丁寧な説明と快適な空間作りを心掛けています。

医師と連携し、お一人お一人に合わせた最適な検査と、的確な画像処理技術で皆様の「もしも」の時を迅速な治療につなげるようサポートします。

- 皆様にご心配な症状がある時、ご不安な時は予約なしに即日CT検査までできるように体制を整えております。

- 客観的検査結果に基づいて正確な診断に貢献し、必要な治療を必要な時に開始できるよう尽力いたします。

診療放射線技師はチーム医療の中で「画像診断等における読影の補助」を担っています。

診断に役立ち、患者様、ご家族様にわかりやすい医療画像を心がけ作成・提供しております。

設備

X線撮影装置

16列CT装置

検査内容

一般撮影室

主に“レントゲン写真”と言われるX線画像を撮影します。

健康診断の胸部撮影や、骨折の疑い、腹痛の原因検索(腸閉塞や腎結石)に簡便迅速に対応します。

CT検査室

一般撮影やエコー検査等から、より精密な画像検査が必要となる場合にCTにて検査します。

胸部の撮影で10秒程度、胸部~腹部を撮影しても20秒程度の時間で撮影できます。

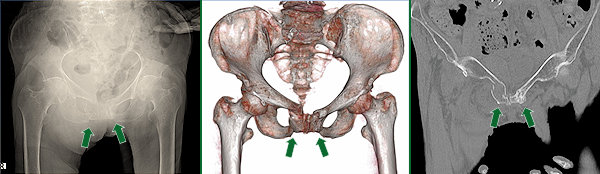

1mm単位の細かな画像が収集でき、そのデータをもとに3D画像等の様々で有用な画像表示が可能です。

踵骨骨折

骨盤骨折

頭部疾患

急な頭痛、めまい、呂律がまわらない、四肢のマヒ、こんな症状の時は…

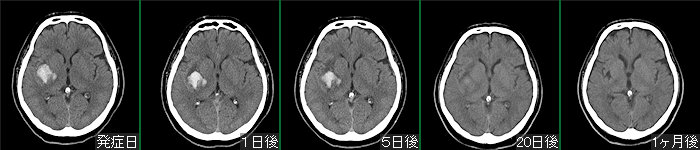

脳出血(右被殻出血・経時的変化)

CT画像では白く写ります。脳出血の原因として、動脈瘤の破裂、外傷、高血圧があげられます。

被殻出血は高血圧が原因で発症し、脳出血の40%を占める疾患です。

喫煙や塩分の過剰摂取などの生活習慣に依存します。

CT検査が最も有効な検査の一つで、出血の広がりや収束を経時的に観察します。

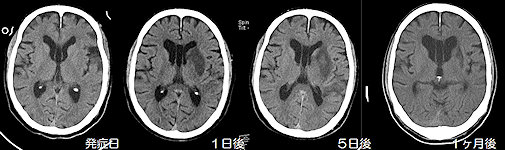

脳梗塞(左被殻梗塞・経時的変化)

CT画像では黒く写ります。脳を栄養する血管が、血栓(血液のごみ)によって栓をされ、その先に血液が届かなくなり、脳細胞が死んでしまう疾患です。

脳出血と同様に喫煙、塩分や脂質の過剰摂取などの生活習慣に依存し、死んでしまった細胞は元に戻りません。

CT検査で梗塞した範囲の広がりや、出血に転じていないか、再梗塞の発症等の確認をします。

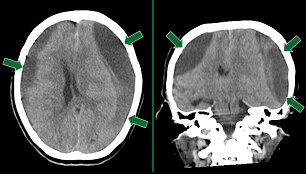

硬膜下血腫(両側慢性硬膜下血種・左脳ヘルニア)

転倒や打撲により、頭に強い衝撃や、脳が激しく揺さぶられると脳の表面の血管が破れ、血液が脳を圧迫する疾患です。

負傷時には症状がなく、CT画像にも異常がないことが多く、その後にじわじわと出血し徐々に脳が圧迫され突然身体が傾いたり意識を消失することがあります。

特に血液をサラサラにするお薬(バイアスピリンやプラビックスなど)を服用されている方は注意が必要です。

胸部疾患

息苦しさや、咳が止まらない、発熱、胸の痛み、痰に血が混じるとき…

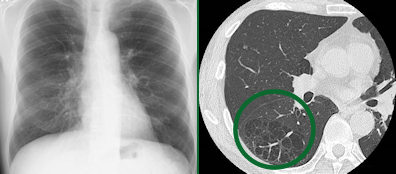

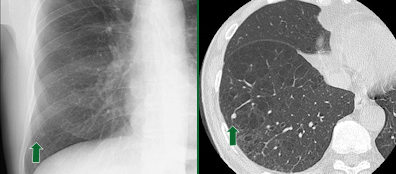

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

息切れと、長く続く咳と痰を特徴とします。

ほとんどの場合はタバコが原因で、その害が蓄積して起こる疾患です。

肺気腫もこの病気に分類されます。症状が進むとレントゲンでもはっきりとわかりますが、CT検査では初期の段階からはっきりと画像所見として確認できます。

緑の丸の中が病気の部位で、肺の構造が壊れ、空洞ができてしまっており、もとには戻りません。

炎症性肉芽腫(COPD併発)

良性結節:良性結節は肉芽腫を含め、その種類は多彩です。

良性であるため特に症状がある訳ではなく、健康診断で見つかる場合が多いです。

レントゲンでもわかりますが、CT検査ではその形状まではっきりとわかります。

周りの組織への浸潤影はなく、境界明瞭な腫瘤陰影として認められます。

原発性肺癌(高分化肺腺癌)

腺癌は初期段階ではなかなか症状はでません。癌が進行すると、咳、息切れ、胸部痛、肩の痛みや、血痰などの症状が現れます。

進行の早さは様々で、早期発見、早期治療が重要です。

肺腺癌は淡い陰影が特徴で見つけにくいため、定期的に健康診断を受けることが早期発見につながります。

腹部疾患

お腹の痛み、張る、便が出にくい、吐き気がある、体重が減っている、血尿や腰の痛みの時は…

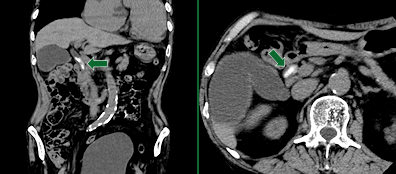

総胆管結石

胆嚢結石、総胆管結石:胆嚢には胆汁という消化酵素が蓄えられています。

胆嚢でできた結石、もしくは総胆管と言われる腸につながる管に石ができ詰まってしまうと胆汁の出口がふさがれ、腹痛、発熱、黄疸(顔や肌が黄色味を帯びる)等の症状がでます。

CT検査では結石の感度が良く、細かな結石まで発見できます。

尿管結石

尿管結石、腎結石:腎臓でできた結石が、尿管に落ちて激しい痛み症状を引き起こします。

症状は腰痛として認識されることも多く、血尿の有無も重要になります。

レントゲンでわからない場合も、CT検査でははっきりと写し出すことができます。

また、結石と尿管の位置関係を様々な角度から観察できます。

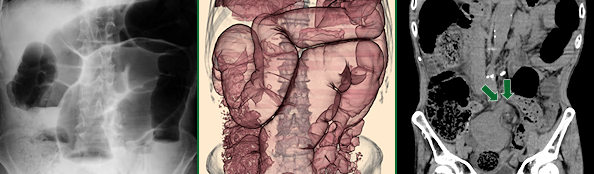

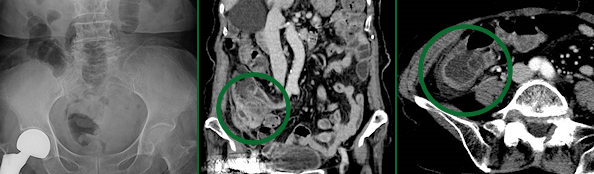

腸閉塞(大腸イレウス・S状結腸軸捻転)

排便の消失、腹部膨満、吐き気の症状が現れます。

腸がねじれたり嵌頓したり、もしくは大腸がんにより通過障害が生じ同様の症状を引き起こすこともあります。

レントゲンで大腸のガスと、腸閉塞(イレウス)の特徴的な液面形成(ニボー)を確認し、CT検査で閉塞部位とその原因を見つけ出します。

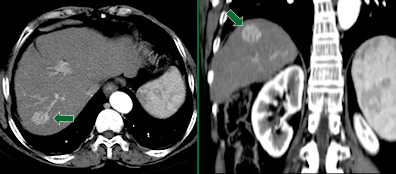

肝細胞癌(25mm)

肝炎(HBV・HCV)から肝硬変になり、肝がんに移行します。

画像①は動脈相、画像②は平衡相になります。

動脈相は、造影剤を手の静脈から注入し肝臓を栄養する動脈に造影剤が到達したタイミングで撮影をしています。(肝癌が白く濃染)

平衡相は、造影剤が全身に均等に行きわたったタイミングで撮影しています。(肝癌の造影剤が抜けて周囲より黒く写る)

①動脈相

②平衡相

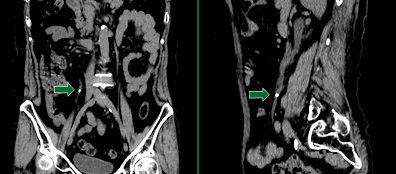

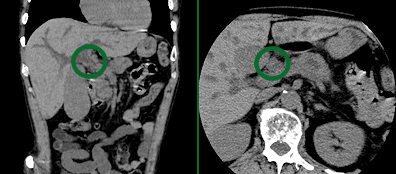

中下部胆管癌(肝十二指腸間膜リンパ節転移)

胆管癌:初期では症状が出にくい疾患です。

進行すると、白目や皮膚が黄色くなる黄疸症状、便が白っぽくなるという特徴的な症状があります。

その他に、みぞおちや右わき腹の痛み、発熱、全身のだるさ、食欲不振、体重減少などの症状があります。

CT検査では癌の有無や広がり、胆管の拡張している場所やその程度、リンパ節や他の臓器への転移を確認できます。

上行結腸~横行結腸炎

結腸炎:みぞおちの痛み等の腹痛、発熱、下痢や血などの症状があります。

原因は様々で、潰瘍性大腸炎などの難病指定の疾患も考えられる疾患です。

CT検査では炎症している大腸の位置と範囲がわかり、造影剤を使うことにより、より詳細な炎症の範囲や、周辺臓器への影響、血流が途絶えていないか、などの評価をします。

急性憩室炎・虫垂炎

憩室炎・虫垂炎:虫垂は位置がほぼ決まっているために右下腹部痛が起こりやすい疾患です。

憩室炎は大腸に多く、憩室が生じている位置により、痛みの部位が異なります。

どちらも腸から袋状に突出している構造であるため、炎症が悪化すると、穿孔(穴が開く)し、腹膜炎という重篤な合併症を招きます。

レントゲンで腸管のガス、漏れ出た空気の全体像を確認します。

CT検査は体内の空気やガスの描出に優れるため、より詳細に、炎症している腸管の周囲にガスが写っていないかを確認でき、穿孔の有無の判断、また腹膜炎の合併を診断します。

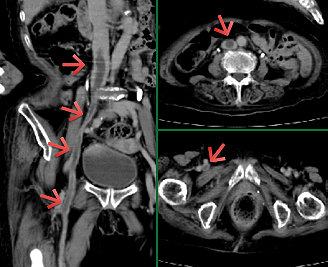

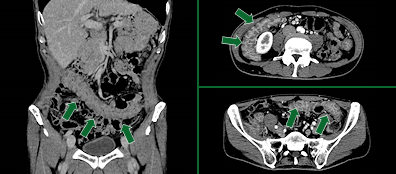

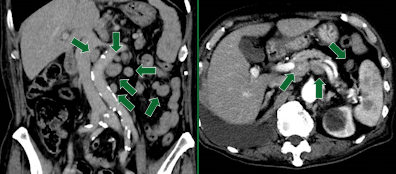

悪性リンパ腫疑い、薬剤副作用

リンパ腫腫大:首や脇、足の付け根などのリンパ節の多いところに腫れやしこりを触知します。

悪性リンパ腫は白血球のリンパ球ががん化する病気ですが、リンパ節が腫大する原因は多々あり、ウイルスや細菌感染による炎症などが挙げられます。

画像の症例はリュウマチ治療中に腹部エコー検査にて膵臓嚢胞が疑われ、CT造影検査となった症例です。

結果として、矢印の多発的なリンパ節腫大が確認されましたが、リュウマチのお薬を中止したことにより、リンパ節の腫大は消失しました。

CT検査は治療中の薬の効果判定、副作用の確認にも有用です。

循環器疾患

大動脈解離

動脈硬化、高血圧などの原因で血管内側の脆くなった部分から血管が裂けてしまう疾患です。

裂ける部位などにより緊急手術を必要とします。 大動脈解離は造影剤を使用したCT検査により正確に診断できます。

深部静脈血栓症(右下大静脈~大腿静脈)

時間同じ姿勢でいることにより、下肢の静脈の中に血栓ができます。

その血栓が剥がれると肺梗塞を引き起こす疾患です。肺梗塞が起きると呼吸困難になり、最悪の場合は死亡することもあります。

下肢のむくみなどがある場合、造影剤を使用したCT検査により正確に血栓の有無を診断できます。